——改革开放四十年宝鸡市经济与社会发展成就

四十年前,党的十一届三中全会一声春雷,揭开了中国改革开放的序幕,开启了中国历史上最为波澜壮阔、翻天覆地、日新月异的发展新篇章。作为炎帝故里、周秦文化发源地的宝鸡,也在这场改革春风中激流勇进、争立潮头,成为改革的先行城市。四十年来,宝鸡人民不断解放思想、锐意进取,矢志发展生产,建设美好家园;四十年来,宝鸡经济快速发展,各行各业齐头并进,经济结构日趋优化;四十年来,宝鸡社会事业全面进步,城乡面貌焕然一新,人民生活快步迈向小康。

一、综合实力快速增长,经济结构日趋优化

改革开放,春风化雨,人民生产的积极性得到极大调动,社会生产力得到解放和发展,40年来,宝鸡市经济发展速度加快,经济总量迅猛扩张,经济结构日趋优化,综合实力不断增强。

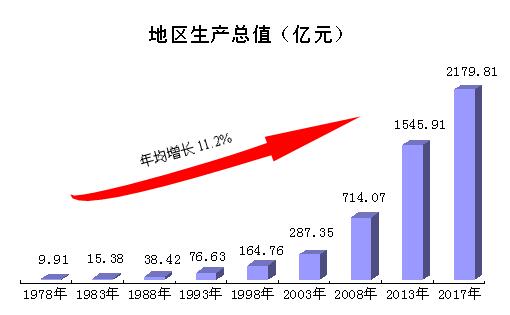

经济总量迅猛扩张。1978年改革开放伊始,宝鸡市经济规模仅为9.91亿元人民币。1995年、2011年分别突破100亿元、1000亿元大关。2017年,全市经济总量达到2179.81亿元。按现价计算,是改革开放初期的220倍;按可比价计算,改革开放40年,全市经济年均增长两位数以上,高达11.2%。全市人均地区生产总值也由1978年的346元增加到2017年的57697元。图一

财政实力大幅增强。2017年,全市财政总收入达209.50亿元,其中地方财政收入81.08亿元,是1978年的37倍,年均增长9.7%;全市财政支出301.58亿元,达到1978年的215倍,年均增长14.8%。2017年,全市各项税收194.78亿元,达到1978年的108.9倍,年均增长12.8%。

产业结构逐步优化。伴随着改革进程,宝鸡市经济结构发生了持续而深刻的变化。改革开放初期,由于国家“一五”、“二五”以及“三线”建设在宝鸡的布局,宝鸡市已经是我国重要的工业基地,1978年,全市三次产业结构比为26.5︰53.0︰20.5,呈现出“一二一”的格局,工业独大,服务业发展滞后。改革开放以来,工业化和城镇化进程加快,商品流通和服务业逐步兴盛,第一产业比重持续下降,第三产业比重上升,2017年,三次产业结构优化为8.0︰64.5︰27.5。

非公经济快速成长。改革开放以来,全民所有制逐步转变为以公有制为主体、多种经济共同发展,宝鸡市非公经济从无到有,逐步发展壮大成为全市经济重要组成部分。2017年,全市非公有制经济增加值1104.61亿元,占全市经济总量的比重达到50.7%。

县域经济突破发展。2017年,宝鸡市县域生产总值突破千亿元,达到1099.28亿元,占全市生产总值比重突破50%,达到50.4%,比2004年提高12.1个百分点。县均生产总值达到122.14亿元,达到2004年的8.13倍。在全省县域经济监测排名中,凤翔县2007年、2008年及2016年位居全省十强县,凤县2009-2016年连续八年蝉联全省十强县;岐山县2016-2017年连续两年跻身全省十强县。在第十一届全国县域经济基本竞争力排行榜中,凤县入选全国西部百强县,居第93位,改写了我市西部百强县零的现状。

二、生产水平大幅提升,现代农业快速发展

改革开放以来,家庭联产承包责任制的实施,极大地调动了广大农民的生产积极性,同时现代化、机械化耕作手段,使农业生产力得到巨大的释放。种植业结构由单一的粮食生产向粮、果、蔬、及经济作物等多元化种植转变,农业生产结构由单一的种植业向农、林、牧、渔业全面发展转变。

供给体系丰富多元。2017年末,全市耕地面积441.73万亩,比1978年减少了265.44万亩、下降37.5%。在耕地面积大幅减少的情况下,农业生产能力大幅提升,实现了农产品供给体系的丰富和多元化。2017年,宝鸡市粮食播种面积487.15万亩,比1978年减少300.27万亩,粮食产量145.59万吨,是1978年的1.5倍,粮食亩产达到1978年的2.43倍。油料产量1.96万吨,是1978年的1.98倍;蔬菜总产150.17万吨,是1986年的5.85倍;水果产量149.40万吨,是1978年的50倍。肉类产量18.02万吨,是1978年的7.68倍;奶类产量61.89万吨,是1978年的327倍。农林牧渔业总产值309.85亿元,是1978年3.71亿元的83倍。

现代农业快速发展。随着生产力进一步发展,近年来土地流转加速,生产经营又逐步从传统的独立分散的家庭户经营向规模化、集约化、产业化的现代农业转变,设施农业快速发展,现代农业园区大量涌现,农业产业企业不断发展壮大,农村经济发展步入了一个全新的阶段。2017年,宝鸡设施农业数量达到4.02万个,全市已形成各种现代农业园区169个,其中省级农业园区达到43个,国家级农业园区7个,眉县猕猴桃现代农业园区被农业农村部命名为“国家级农业产业化示范基地”。省级农业产业化龙头企业达到58户,农村专业合作社达到4980户。

三、工业经济跨越发展,五大支柱产业形成

改革开放40年来,工业经济占宝鸡市经济比重始终在40%以上,工业发展始终是宝鸡经济发展的重中之重。40年来,宝鸡坚定不移深化改革、扩大开放,通过重组改制、扶持培育、招大引强等手段增强工业实力,工业企业不断发展壮大。特别是近年来,宝鸡深入实施了大企业大集团建设、集群化发展和园区化承载“三大战略”,并制订了工业强市1553行动计划,逐步形成了我市以宝钛、东岭等十二户大企业集团为龙头,以汽车及零部件、钛及钛合金、烟酒食品、能源化工、优势装备制造“五大支柱产业”为主导的现代工业体系,确立了宝鸡西部工业重镇的地位。

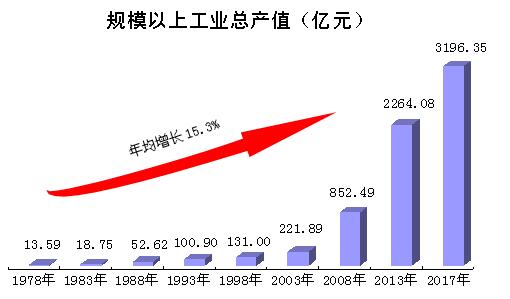

产业规模快速扩张。2017年,宝鸡市实现全部工业增加值1082.93亿元,是1990年的55.39倍,期间年均增长14.6%;年末规模以上工业企业690户,全年规模以上工业总产值突破三千亿元大关,达到3196.35亿元,是1978年全部工业总产值12.26亿元的261倍,期间年均增长15.3%;实现利税总额278.48亿元,是1978年的121倍,年均增长13.1%。2017年,全市五大支柱产业合计完成产值2093.26亿元,占规模以上工业总产值的65.5%。其中,装备制造产业产值623.09亿元,能源化工产业480.76亿元,汽车及零部件产业完成431.59亿元,烟酒食品产业303.12亿元,钛及钛合金产业250.70亿元。图二

生产能力实现飞跃。40年来,主要工业产品产量大幅提升。2017年,全市原煤、水泥、发电量产量分别为949.70万吨、982.40万吨、159.40亿千瓦时,分别达到1978年的100倍、88倍和17倍;卷烟、白酒产量分别为316.6亿支、83659千升,分别达到1978年的3.2和7.3倍;金属切削机床产量1.28万台,达到1978年的15倍;汽车产量19.42万辆,达到1978年的571倍;石油钻井设备2.32万台套,达到1978年的28倍。同时生产工艺不断改进,产品不断更新换代,名优产品不断涌现:宝鸡石油钢管有限责任公司的中字牌螺旋缝埋弧焊钢管、宝钛集团有限公司的钛及钛合金加工材、秦川机床集团有限公司的数控齿轮加工机床、宝鸡石油机械有限责任公司的ZJ20B系列钻机和陕西汽车集团有限责任公司的重型车桥总成等产品荣获“中国名牌产品”称号。2017年,全市生产数控金属切削机床9210台、工业自动调节仪表与控制设备24.77万台套、铁路机车325辆、电动叉车3034台。

四、城乡市场走向繁荣,对外贸易飞速发展

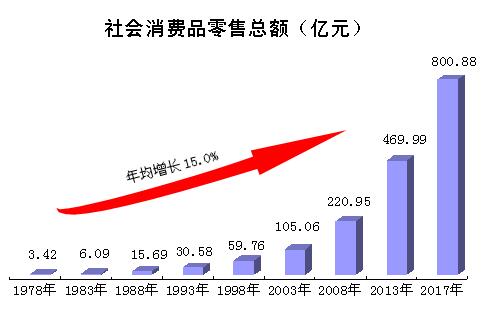

改革开放前,计划经济体制下,由于生产力水平较低,物资短缺,基本实行凭票配给,商品流通不畅。改革开放后,市场放开,宝鸡物资供应逐步充盈,逐步形成了商品供应齐全、城乡覆盖密集的商贸流通体系。随着经济发展,商贸模式也几经变迁,从供销社、集贸市场发展到超市、专业市场,近年来,开元商城、高新天下汇、新东岭城市综合体等综合性购物中心先后建成运营,宝鸡的购物环境不断改善,商业中心不断拓展,商贸水平不断提升。2017年,全市社会消费品零售总额达800.88亿元,是1978年3.42亿元的234倍,期间年均增长15.0%。图三

新型业态快速成长。随着互联网经济快速发展,电子商务、共享经济等新型业态不断出现。经过十来年的发展,电子商务经济规模高速扩张,网上购物已经成为居民不可或缺的重要消费方式了。近年来,宝鸡积极创建国家电子商务示范城市,组建了宝鸡电商联盟,当前全市电子商务企业数量比2014年翻了三番,达到1648户,各类网店5万多家,直接带动就业8万多人。

旅游产业蓬勃兴起。随着居民收入水平提升,旅游产业迎来发展的黄金时期。近十年来,宝鸡市旅游业加快发展,法门寺、太白山旅游景区成功晋级国家5A级旅游景区,全市各类旅游景区达到48个,其中5A级景区2个,4A级景区12个,3A级景区30个。接连成功举办了六届宝鸡文化旅游节,先后获得“中国最佳文化休闲旅游目的地城市”、“2011中国旅游百强城市”、“亚洲金旅奖·大中华区十大最具旅游投资价值旅游市”、“2015年度最具创意旅游休闲城市”、“最中国美食城市”等称号。2017年,全市共接待国内外游客7986.5万人次,实现旅游综合收入579.60亿元,分别是2000年的19.5倍和46.7倍,年均分别增长19.1%和25.4%。

对外贸易迅速扩张。改革开放后,经过30多年特别是我国加入世界贸易组织以后10年来的发展,我市的外贸总量也迅速扩张,2017年全市实现外贸进出口总额57.52亿元,折合8.80亿美元,其中出口35.83亿元,折合5.48亿美元,分别是1995年的36.7倍和29.6倍,年均分别增长17.8%和16.6%。

五、招商引资成效显著,项目建设成就斐然

改革开放40年来,宝鸡市积极抢抓发展机遇,大力实施“招商引资”和“项目带动”战略,不断加大招商引资力度,提升项目建设质量,相继安排了一大批关系重大、影响深远的重大基础设施项目和产业项目,奠定了宝鸡经济持续快速发展的基础。

招商引资成效显著。2003年以来,宝鸡市累计实现到位资金约6560亿元,年度到位资金突破千亿元,达到1192.1亿元。引资质量不断提升,累计引进亿元以上项目近1200个,引进10亿元以上项目近百个。引进了吉利汽车、青岛啤酒、蒙牛乳业、海螺水泥、今麦郎、农夫山泉、南车时代、中核集团、杭州叉车等一大批世界500强、中国500强企业,为宝鸡经济发展不断注入活力,促进了宝鸡工业不断发展壮大。

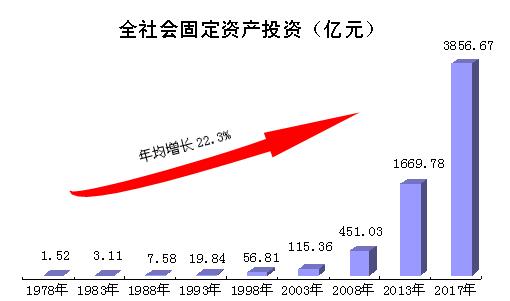

项目建设成就斐然。十一届三中全会召开后,建设领域进行了一系列经济体制改革,掀起新一轮建设热潮,投资主体逐步多元化,投资规模逐步扩大,从而给宝鸡经济建设注入了新的生机和活力。2017年,宝鸡市完成全社会固定资产投资3856.67亿元,达到1978年的2541倍,期间年均增长22.3%。近年来,宝鸡市委、市政府采取了一系列措施实施项目带动战略,带动投资持续高速增长,进入新世纪以来,投资年均增速达到26.7%。四十年来,实施了一批工业重点项目,宝钛工业园、大唐宝鸡热电、麟游郭家河井田、崔木煤矿、蒙牛工业园、眉县农夫山泉、吉利汽车等项目建成投产;实施了一批重大交通工程项目,连霍高速、宝平高速、连霍高速宝鸡市区过境线、建成通车,西宝、宝兰高速铁路客运专线建成通车。实施了一批城市建设项目,实施“东扩南移北上”发展战略,建成 “四横十纵”的市域交通网,有效扩大了宝鸡城市框架和发展空间。1990-2017年,累计完成房地产开发投资1056.95亿元,建成了开元商城、三迪广场、石鼓太阳市、盛世广场、新东岭城市综合体、东岭国金中心等一批城市综合体、商业广场和居民小区项目,大幅提升了城市品质和人居购物条件。图四

六、科教文卫同步发展,社会事业全面进步

改革开放40年来,宝鸡各项社会事业得到了全面发展,特别是党的“十六大”以来,围绕全面建成小康社会的伟大目标,在科技、教育、文化、卫生等领域深化改革、鼓励创新,各项社会事业取得丰硕成果。

科技实力不断增强。40年来,宝鸡市不断完善创新服务体系,突出重大关键技术攻关和重大新产品研发,加速科技成果转移转化。2017年末,全市拥有工程技术研究中心53个,企业技术研发机构达到160个;拥有域外研发平台15个,市级以上众创空间孵化基地29个,国家级科技企业孵化器3个,高端科技创新人才团队52个,院士、博士后工作站15个;全市高新技术企业达到158户,瞪羚企业15户。2017年全市规模以上工业企业研发(R&D)经费支出28.81亿元,占地区生产总值的比重为1.32%,比2000年提高0.5个百分点。科技综合实力的不断提高,科技成果不断涌现,2007年-2017年,累计申请专利达19465件,授权10552件。

教育事业加快发展。改革开放以来,宝鸡市坚持教育优先发展,教育支出占全市财政支出比重长期保持在20%以上。近年大力实施“教育振兴八大工程”,教育创强工作走在全省前列。在全国率先推进教师职称制度改革;在西北地区率先实现国家义务教育发展基本均衡县和全省“双高双普”县全覆盖;在全省率先实施义务教育寄宿学生“蛋奶工程”,率先建立城乡全覆盖的家庭经济困难学生资助体系,率先启动实施城乡校长教师双向交流,率先启动教育现代化先进县区创建;推行了十三年免费教育,公办高中全部达到省级标准化高中,每万人口二本上线人数多年居全省第一。2017年末,全市共有普通高校和成人高校7所,普通高中46所,职业高中及中等专业学校27所,普通初中156所,小学504,特殊教育学校5所。

卫生服务体系逐步健全。改革开放以来,宝鸡基础卫生保健工作不断得到加强、公共卫生医疗服务体系逐步健全、综合服务能力不断提升、人民健康水平不断提高。2017年末全市共有医疗卫生机构3041个,是1978年520个的5.85倍,其中医院105所;卫生技术人员3.04万人,是1789年的3.58倍,其中执业医师0.99万人;床位2.62万张,是1978年的3.51倍。全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率、五岁以下儿童死亡率,均呈逐年下降态势,低于全省平均水平。医改宝鸡模式持续深化并得到国家肯定和推广,在全国率先建立免费基本生育制度,入选全国首批健康城市试点市、全国新农合支付方式改革试点市、首批国家公立医院综合改革示范市。

七、城市规模持续扩大,交通邮电发展迅猛

改革开放40年,宝鸡交通运输发展迅速,邮电通信发展日新月异,城镇化水平不断提升,城市规模持续扩大,基础设施不断完善。

交通运输发展迅速。1978年,全市公路通车里程3504公里,其中干线公路仅669公里。改革开放后,公路建设飞速发展,经过40年的建设,全市形成以G30为主轴,以干线公路为骨架、以县乡公路为脉络、以关中公路环线为连接的“三横五纵一环”公路网络。高速公路从无到有,特别是近两年宝鸡高速公路迎来大发展,连霍高速、定汉高速十字加外环高速公路网已基本形成,太凤高速(太白—凤县)、合凤高速(合阳—凤翔)等多条高速公路在建,建设里程达500多公里,宝鸡高速网络将实现县区全覆盖;2007年4月18日、2013 年 12 月 28 日,西宝、宝兰高铁先后建成通车,宝鸡接入全国高速铁路网络,人民出行更加方便快捷。2017年末,全市公路总里程达到16822公里,比1978年增加13318公里;其中高速公路285公里;全市行政村客运班车通达率达95%以上。2017年,宝鸡客运量达到9434万人,旅客周转量19.78亿人公里,分别达到1978年的12.5和10.1倍,年均分别增长6.7%和6.1%;货运量达到12956万吨,货物周转量114.14亿吨公里,分别达到1978年的42.9和169.5倍,年均分别增长10.1%和14.1%。

邮电通信日新月异。改革开放后,随着经济发展和技术进步,邮电通信事业迎来飞速发展,特别是世纪之交以来,在互联网和信息化浪潮推动之下,传统的以电话、电报、信件传递为主的通信方式被颠覆。1998年,邮政和电信业务分离,电信业务实现了由人工向自动、模拟向数字、单一向多样化的转变,固定电话、移动通信、宽带互联网、移动互联网等多维通信方式实现互联互通,沟通方式前所未有的快捷方便;在电子商务快速发展推动下,邮寄快递业务需求快速增长,邮政业务也迎来高速发展。2017年,宝鸡市邮电业务总收入29.27亿元,达到1978年的791倍,年均增长18.7%。其中,邮政业务收入6.13亿元,达到2001年的5.76倍,年均增长11.6;电信业务收入23.14亿元,达到2001年的4.21倍,年均增长9.4%。2017年末,全市固定电话51.56万部,达到1978年的33.6倍;移动电话用户388.68万户,达到全市2001年的15.8倍;电话普及率达116.5部每百人;宽带互联网用户71.76万户,达到2001年的19.7倍。

城市规模持续扩大。改革开放40年,宝鸡城市规模持续扩大,基础设施日臻完善。近年来深入实施城市“东扩、南移、北上”发展战略,初步形成了“一带一轴五组团”(“一带”为渭河沿线的东西向城市发展带;“一轴”为串连宝鸡南站、行政中心、蟠龙新区的南北向拓展轴;五组团为福谭组团、金渭组团、代马组团、陈仓组团和蟠龙组团)的城区空间结构,构筑了“东西畅、南北通”的城市交通体系。2017年,中心城区建成区面积93.2平方公里,达到1978年的5.2倍;城市道路长度537.7公里,道路面积1358.7万平方米,分别达到1978年的7.1倍和42.7倍;城市桥梁达到56座,比1978年增加42座;排水管道长度611.9公里,达到1978年的15.7倍。城镇化率水平持续提升,2017年,全市城镇化率达到52.12%,比1990年提高了31.85个百分点。

八、民生保障日益完善,居民生活迈向小康

改革开放以来,宝鸡市始终以改善民生为发展的根本目的,让发展成果更多惠及人民,切实提升民众获得感,打造最具幸福感城市。40年来,宝鸡城乡居民收入水平持续提升,生活水平不断改善,居民生活逐步迈向小康。

民生保障日益完善。实施了民生十大工程,在教育、医疗、社保、综合治理等领域形成了一批全域覆盖、全省领先、全国有位的经验模式。在全国率先启动了新型农村养老保险、城镇居民养老保险,实现了城乡并轨,率先建立免费基本生育制度;在全省率先建立了被征地农民就业和社会保障制度,率先实现新型养老城乡统筹;在西北地区率先建立了补充工伤保险制度;“大社保”宝鸡模式、新型养老模式在全国推广,医改宝鸡模式、城乡居民养老保险“五个不出村”经办服务模式、农村幸福院建设经验在全省推广。2017年末,全市城镇职工基本养老保险参保71.14万人,城乡居民基本养老保险参保152.48万人;城镇职工医疗保险参保55.20万人,城镇居民医疗保险参保38.16万人,新农合参合人数272.11万人;失业保险参保29.68万人,工伤保险参保40.70万人,生育保险参保30.04万人。累计制发社保卡248.2万张,社保卡持卡率位居全省之首。

生活水平不断改善。随着经济快速发展,城乡居民收入快速增长。2017年,宝鸡城乡居民人均可支配收入分别为34351元和11209元,1980-2017年年均分别增长13.3%和12.6%。住房条件逐步改善,40年来,城乡居民住房面积大幅增加,同时住房的结构、装修、品质、材质都发生了质的变化,住房已经从满足基本居住需求转变为追求高品质生活需要。2017年,宝鸡市城镇居民人均住房面积达到34.0平方米,比1978年的4.7平方米增加了29.3平方米;农村居民人均居住面积达到35.0平方米,比2001年增加了12.7平方米。随着经济发展和时代变迁,家庭常用消费品也一次次升级换代。从九十年代开始,电视、空调、冰箱等家用电器以及电脑、手机等电子产品逐步从奢侈品变成家庭必备品,汽车也逐渐进入家庭。2017年,城镇居民平均每百户家庭拥有彩色电视109台、冰箱97台、空调91台、洗衣机99台、热水器91台,每百户家庭拥有汽车量26辆;农村居民平均每百户家庭拥有彩色电视118台、冰箱59台、洗衣机90台,每百户家庭拥有汽车量13辆。

四十年峥嵘岁月,四十年沧海桑田,四十年写不尽的壮歌,四十年绘不完的画章。宝鸡,这座古老而又现代的城市,伴随着改革开放的深入,不断绽放出新的光彩。忆往昔,桃李不言,自有风雨话沧桑;看今朝,厚德载物,更续辉煌誉五洲。风帆正扬,征程未已,小康路上,宝鸡昂首向前!