一、宝鸡市中药材生产现状

(一)中药材种植规模

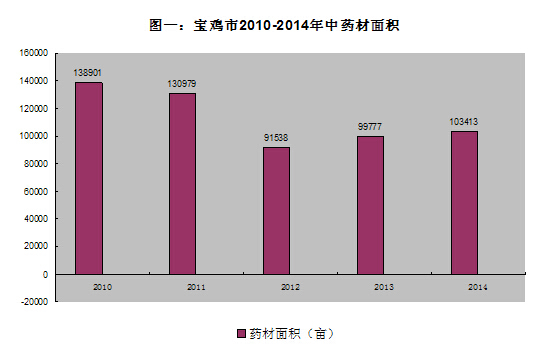

1、中药材面积先减后增

2014年宝鸡市中药材种植面积10.34万亩,比上年增加3636亩,增长3.6%。占全市常用耕地面积的2.3%。2011年、2012年中药材种植面积有所减少,2013年开始,恢复逐年增长趋势。

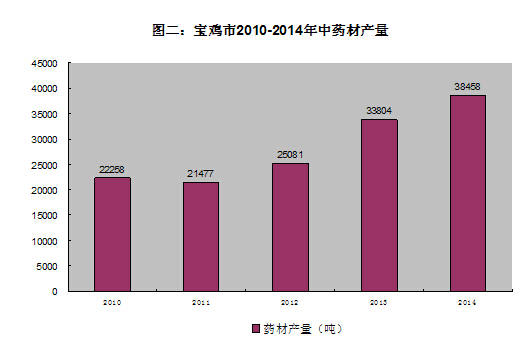

2、中药材产量大幅增加

宝鸡市中药材产量2011年小幅下降,之后逐年增加,2014年产量3.85万吨,较上年增加4654吨,增长13.8%。占全省中药材产量的5.4%,与2010年相比,增加1.6万吨,增长72.8%。

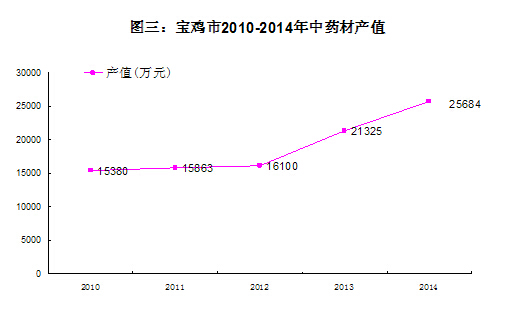

3、中药材产值逐年增长

宝鸡市中药材产值从2010年的1.5亿元增长到2014年的2.6亿元,增幅达73%,平均增长13.8%。

4、中药材产值占比较低

2014年宝鸡市实现农林牧渔及服务业产值174.65亿元,农业产值91.94亿元。中药材产值在农林牧渔及服务业产值中所占比重不到1%,占农业产值的1.61%。

(二)中药材种植分布

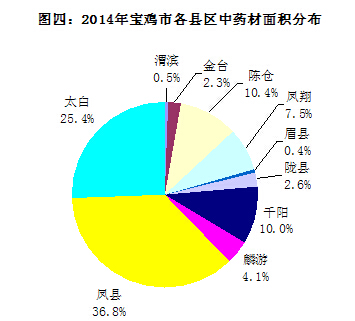

1、中药材种植面积分布

宝鸡市12个县区中共有10个县区种植中药材,中药材种植面积较大的县区为凤县和太白县,其次为陈仓区、千阳县和凤翔县,渭滨区、金台区、眉县、陇县和麟游县种植面积较小,岐山县和扶风县没有中药材种植。

根据2014年数据,凤县中药材种植面积3.8万亩,占全市总面积的36.8%;太白县2.6万亩,占全市总面积的25.4%;陈仓区1.07万亩,占全市总面积的10.4%;千阳县1.03万亩,占全市总面积的10%;凤翔县7.8万亩,占全市总面积的7.5%。麟游县、陇县、金台区、渭滨区、眉县面积依次为4230亩、2731亩、2335亩、513亩、450亩,分别占全市总面积的4.1%、2.6%、2.3%、0.5%和0.4%。

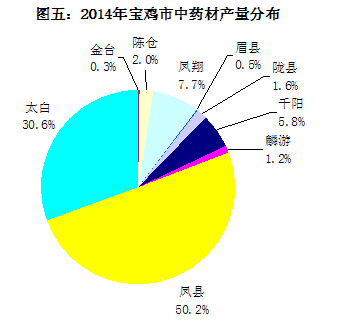

2、中药材产量分布

2014年,凤县中药材产量1.9万吨,占全市总产量的一半,太白县紧随其后,产量1.2万吨,占全市总产量的30.6%,其余县区除岐山、扶风无产量外,共计7406吨,仅占全市总产量的19.2%。

(三)中药材品种和价格

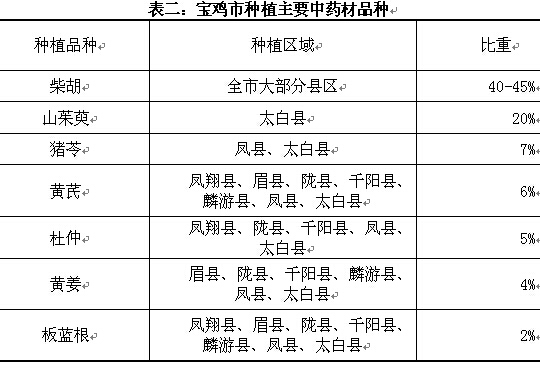

宝鸡市种植的中药材品种繁多,据不完全统计,有猪苓、山茱萸、柴胡、凤党、苍术、秦艽、杜仲、黄芪、板蓝根、金银花、黄姜、凡皮、茯苓、党参、天麻、橘梗、枸杞、当归、白芍、白芷、菊花、半夏、麦冬、薄荷、地黄、牛夕、元胡、白术、丹参、西洋参、玄参、霍香、红花、山药、山杏、淫羊藿、牛籽、大黄、山芋、山楂、穿地龙、生地等一百多个品种。

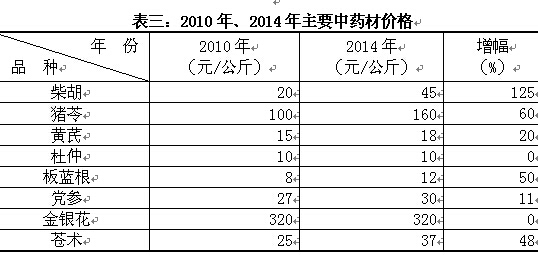

大多数品种规模小,生产分散。目前宝鸡市种植面积较大的品种有柴胡、山茱萸、猪苓、黄芪、杜仲、黄姜、板蓝根等。近年来,根据中药材价格、各县区自然条件和生产特点,农户逐步调整种植结构,柴胡、猪苓等附加值高的药品种植面积和产量不断增加,其他药材产量相对稳定。

根据2014年数据,柴胡约占宝鸡市中药材总量的40%以上,宝鸡市大部分县区都有种植,其中凤县中药材面积的60%以上为柴胡,陈仓区西山地区发展了近万亩的柴胡种植,是陈仓区中药材的主要组成部分。山茱萸主要集中在太白县,在宝鸡市中药材总量中约占20%。猪苓在中药材总量中占比7%左右,主要分布在凤县,太白县有少量种植。黄芪有6%左右,分布在宝鸡市大部分县区,其中60%在凤县。杜仲有5%左右,分别在凤翔、陇县、千阳、凤县、太白,其中凤县有73%。

(四)宝鸡市中药材种植与全省其他市的比较

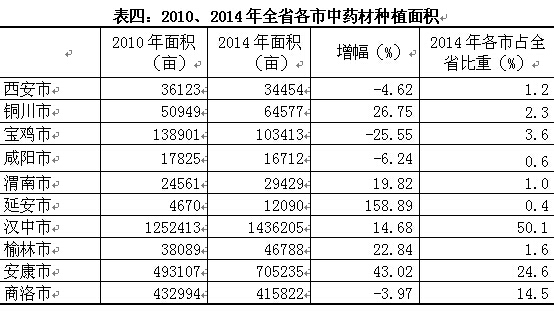

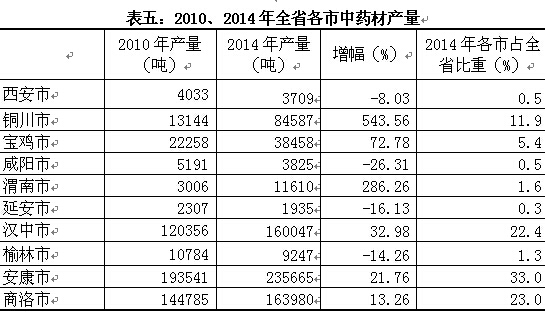

从2014年全省各市中药材生产情况来看,陕南的汉中、商洛、安康在面积、产量、产值中均占据全省一、二、三位,三市面积共占全省总量近90%,产量占全省总量的78%。

宝鸡市中药材面积占全省总量的3.6%,仅次于陕南三市,排在全省第四位。与2010年相比,2014年全省共四个市中药材面积减少,宝鸡市减幅25.55%,为全省最多。

中药材产量占全省总量的5.4%,排在全省第五位,低于汉中、商洛、安康、铜川。

(五)宝鸡市中药生产企业现状

1、宝鸡市中药生产企业规模

宝鸡市共有中药生产企业15家,其中中成药生产企业9家,中药饮片加工企业5家,中药原料生产企业1家。占全市药品生产企业的68%。15家中药生产企业中,达到规上标准的7家,其中4家中成药生产企业,3家中药饮片加工企业,2014年产值共计4.7亿元。

2、宝鸡市中药生产企业原料来源

中成药生产企业对药材品种有特定需求的,原料供给相对固定,如宝鸡金森制药有限公司,主营产品为甘草流浸膏,原料为甘草,均来源于新疆。对药材种类需求多样的,原料主要来源于西安、安徽等全国各大药材交易市场,本地收购药材不到40%。

中药饮片加工企业,根据规模大小和生产种类,所需中药材品种四百到六百不等,其中从本地取得的有一百多个品种,一般不到总需求量的30%。

二、宝鸡市中药材产业SWOT分析

SWOT分析法,又称为态势分析法。由旧金山大学的管理学教授韦里克(H.Weihric)于20世纪80年代初提出来的,是一种能够客观准确的分析和研究一个单位情况的方法。SWOT四个英文字母分别代表:优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunity)、威胁(Threat)。对这四个方面综合分析后,可以帮助企业或者组织寻找制定战略的方法。

(一)优势分析(Strength)

1、自然资源丰富,中药材品种众多

宝鸡市大部分县区都有适合生长的中药材品种,特别是凤县、太白县所处的秦巴山区,被誉为世界物种的“基因库”,具有得天独厚的自然条件和丰富多样的生物资源,气候适宜、地形地貌和土壤类型为中药材生长提供了良好的自然条件,给宝鸡市中药材产业发展奠定了扎实的基础。

2、拥有众多道地药材品种和珍稀药材品种

道地药材品种,是指一定的药用生物品种在特定环境和气候等因素的综合作用下,经过长期实践,形成的产地适宜、技术成熟、产量高、疗效好,带有地域性特点的药材。目前,宝鸡市有山茱萸、猪苓、杜仲、丹参、麝香、黄芩、柴胡、秦艽、西洋参、党参、苍术、玄参、银杏、金银花、桔梗、花椒、川贝母、黄连、板蓝根等多个道地药材品种。

“太白山上无闲草,满山都是宝。认得作药用,不识任枯凋”。有360余种作为草药使用。其中,太白“七药”共计149种,以太白“七药”为代表的珍稀药材具有极高的医疗价值,是珍贵的民族文化遗 “太白贝母(咀头产区)”跻身于国家地理标志保护产品的行列。凤县产的党参称“凤党”,凤党以名贵质优享誉海内外。曾被陕西省作为名优地方产品推荐参加上海“中国首届中医药国际学术及展览会”。

(二)劣势分析(Weakness)

1、规模化、规范化、标准化程度不高

宝鸡市中药材种植多以农户个体为主,规模小;对良种的培育、科学栽培管理技术的推广和培训重视不够,品种退化、品质下降;管理粗放,中药材专用肥料、农药、采挖机械的开发研制滞后;尚无通过国家认证的中药材GAP基地。中药材缺乏品牌。

2、中药材生产不能满足企业需求

从药材品种来看,宝鸡市中药生产企业需要的药材品种,由四百到六百不等,其中能从本地取得的仅一百多种,占全部所需品种的20%左右。从药材数量来看,由于本地生产规模有限,宝鸡市中药生产企业多从西安、安徽等外地中药材市场进货,本地收购量仅占30%左右。

3、中药生产企业数量少,影响力小

宝鸡市15家中药材生产企业中,产值过亿的企业仅1家,为宝鸡金森制药有限公司,2014年产值1.2亿元。龙头企业偏少,大多数中药生产企业规模小,对中药资源需求数量有限,辐射能力有限,难以带动当地农户实现大规模种植和产业发展。

(三)机会分析(Opportunity)

1、中药材产业具有广阔的发展前景

各级政府通过立法定规、加强监管等方式积极引导和扶持中医药产业快速、健康发展,为中药材产业发展提供了政策保障;中医药行业以其纯天然、无公害的特性,成为人们治病、养生、保健的重要选择,并在海外受到很大关注,市场需求不断提高,为中药材产业发展提供了市场保障;随着社会经济发展,人们生活水平不断提高,对健康保健的需求逐渐增强,为中药材产业发展提供了经济保障;现代中药生产技术的发展,极大的提高了中药的生产力和竞争力,为中药材产业发展提供了技术保障。

2、我省中药材产业发展独具优势

(1)政策优势

“十五”以来,我省先后出台多个关于中药材产业发展的规划、意见,成立领导小组和专家顾问组,设立发展基金,给予中药材发展大力扶持。根据我省科技行动计划,将建立10个中药现代化科技示范县,18个优势中药材规范化种植基地,7个示范园,最终将秦巴山区建成中药现代化产业带。

(2)技术优势

我省拥有从事中药研究的高等院校10余家、省级国有中药科研机构3家和一批民营新药研发公司。已建成1个国家生物医药孵化基地,1个濒危药材资源开发国家工程实验室,8个国家中医药科研三级实验室,10余个以中药研发为主的省级工程技术(研究)中心。建立中药研究基地10个,致力于中药新药开发、中药临床应用、中药材品种纯化、育苗移栽、野生驯化、中药材复方制剂、中成药质量鉴定、中药生产质量监控等方面的研究。科技创新体系不断完善。

(3)市场优势

西安康复路药市是全国17个药材交易市场之一,为宝鸡市中药材流通提供了便利条件。

(四)威胁分析(Threat)

1、宝鸡市占全省中药材市场份额较小

全省共有中药生产企业一百五十余家,总产值突破六十亿元。宝鸡市有中药生产企业15家,其中规上企业7家,总产值4.7亿元,宝鸡市中药材企业数量和产值均占全省的10%左右。

2、全省其他地市中药材生产标准化程度优于宝鸡市

截止2014年五月底,我省共有四个通过认证的中药材GAP种植基地,全分布在陕南,其中汉中2个,安康1个,商洛1个。薯蓣在汉江流域种植面积达313万hm2,是我国最大的薯蓣种植基地;商洛的丹参基地已成为现代中药“丹参滴丸”的标准化“生产车间”;汉中佛坪、洋县有山茱萸700万株,年产量50万kg,占全国的30%;延安建立0167万hm2的优质酸枣仁基地。

3、野生药材资源被破坏

由于长期采挖和不合理采收,野生药用物种分布区域逐渐缩小,蕴藏量大为减少,部分常用中药材和道地药材的野生种质已趋于消失,严重影响野生药材的安全和可持续发展,对中药资源的永续利用造成威胁。

三、基于SWOT模型的策略分析

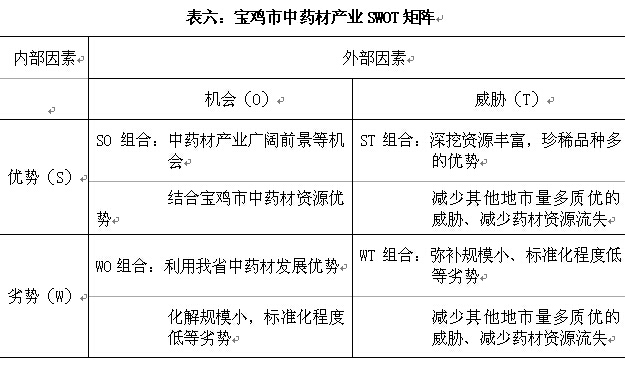

1、SO组合

外部机会和自身优势结合,采用成长型战略,充分利用外部机会,发挥自身优势。中药材产业具有广阔的市场前景,政府重视度高,市场需求量大,技术发展成熟,为宝鸡市中药材发展提供了契机,是产业外部给予的机会。充分利用中、省对中药材产业发展的政策支持,以市场需求为导向,充分利用宝鸡市中药材资源丰富的优势,因地制宜、科学合理的制定中药材产业发展战略,促成宝鸡市中药材产业的兴起。

2、WO组合

外部有机会但自身存在劣势,产业可采取巩固型战略,利用外部机会弥补自身缺陷,弱化劣势。陕西省作为中药材种植大省,在生产、加工、销售等各方面积累了丰富的经验,在政策设计、技术发展、药材流通等领域具备广泛的优势。为宝鸡市中药材生产提供了良好的外部环境和机会,是宝鸡市解决生产规模小、标准化程度低、品牌缺乏等问题,提升产业发展水平的重要机遇。

3、ST组合

外部环境不利,产业可采取强化型战略,利用自身的资源和能力来化解外部环境中的威胁。陕南地区大规模、高标准的中药材发展对宝鸡市造成一定威胁,同时药材资源的流失影响宝鸡市中药材产业的可持续发展。面对不利的外部环境,对宝鸡市中药材资源的保护性开发显得尤为重要。一方面着力开发适宜生长的大众药材和珍稀药品,提高产量,保证质量,增加效益;另一方面注重药材资源的保护,坚持走可持续发展道路。

4、WT组合

面临外部环境威胁,同时存在劣势,产业可采取收缩型战略,通过自身改革扭转劣势,降低劣势和不利环境对产业的影响。对内加快宝鸡市中药材产业改革步伐,对外借鉴全省及各地市产业发展经验,扭转劣势,提升中药材产量和质量。经过一段时间的产业内部改革和产业外部学习后,克服弱势,培育强势,提高产业竞争力,使负面效应随时间推移而减弱。

四、宝鸡市中药材产业发展的对策建议

基于SWOT模型的策略分析,对宝鸡市中药材产业发展的具体措施提出如下建议:

(一)加强中药材种质资源保护、培育良种,坚持中药材产业发展的可持续原则产。

1、加强中药材种质资源保护

加强中药材资源的保护,是实现中药材产业永续发展的必要途径。首先,要加强生态环境保护。在长期演化的自然过程中,中药品种形成了无数类型和各样的遗传性状与生态环境相适应,生态环境对野生中药材资源的生存具有决定性的作用。保存资源多样性,保护濒临灭绝的药材资源,必须通过保护生态环境来实现。其次要建立中药材资源数据库和“种质资源库”,种质是品种改良和开发研究的基础,数据库的建立可以有力的保证部分濒临灭绝的中药材资源的后续研究和持续开发利用。

2、建立稳定的良种繁育基地和种子生产基地

培育良种在中药材产业持续发展中发挥着重要作用。良好的中药材品种不仅可以较大程度的提高中药材产量,还有利于保护药材种植地的土壤肥力,保证种植地的持续利用。一是加大投入,加强与科研院所、大专院校和企业的合作,加大优质品种引进实验力度,鼓励中药材良种繁育基地和种子生产基地建设,为宝鸡市中药材产业发展提供充足的种子资源。二是重点建立宝鸡市道地中药材的良种繁育基地和种子生产基地,加强道地中药材品种的选育。三是对宝鸡市濒临灭绝的珍稀品种进行统计,寻求技术支援进行繁殖,选出其适合生长的区域,通过在适种区域的推广和栽培,保护药材资源,区域专门化种植有利于产量提高、质量提升。四是开发宝鸡市尚无中药材种植的地区,寻找适合这些地区种植的中药材品种,并加强推广,扩大宝鸡市中药材生产规模,提高宝鸡市中药材生产的多样性。

(二)加强组织领导,建立中药材产业宏观调控体系

1、全面分析,制定中药材产业发展规划

在全面了解宝鸡市中药材产业现状的基础上,综合分析宝鸡市中药材产业所处环境、具有的优势和劣势、存在问题及发展潜力,明确宝鸡市中药材产业的特点和发展方向,制定出产业发展的长期规划,对具体工作进行统一的部署和安排。发展成基地规模化、布局区域化、生产标准化、产品优质化、加工精细化的中药材产业。

2、因地制宜,形成合理的种植基地分布

中药材作为特殊作物,对产地的生态环境和土壤气候等因素有严格的要求,在不同地域、不同生态条件下生长,药性和品质差异巨大。尤其珍稀中药品种存在着自然分布少、生长环境特殊、再生能力差、生长周期相对较长等特点。因此中药材产业的规划要把握因地制宜的原则,根据药品的适生区域、各地区的种植习惯等因素,全面布局,确定全市中药材种植的分布规划。以适生为标准,以形成优势规模产区为目标,形成宝鸡市中药材种植的合理规划。

3、多部门合作,形成中药材产业发展协调机制

中药材产业的种植、加工、研发、流通等环节涉及农业、林业、科技、卫生等各个领域,牵动农业、林业、扶贫办、财政、地税、工信、科技、药监等多个部门,多头管理不利于中药产业的健康高效发展。成立中药材产业发展领导小组,各部门充分合作,形成部门协作机制,全面统筹中药材产业化建设。

(三)提升中药材标准化建设水平,提高产业经营组织化程度

1、推行标准化生产,建设GAP基地

对连片种植的中药材品种,按GAP标准来规范中药生产,加快GAP基地建设步伐和标准化生产进程,积极申请GAP认证,加强无公害中药材生产技术推广,控制农药残留及药材污染,制定重金属及农药残留的限量标准。一方面控制影响药材质量的各种因子,规范药材生产的各个环节乃至全过程,以达到药材“安全、有效、稳定、可控”的目的,保证中药质量,实现宝鸡市中药材生产的规模化、规范化、市场化。另一方面通过GAP认证的中药材,易形成一定的品牌效应,利于提高产地信誉和知名度。

2、加快培育龙头企业、专业合作经济组织等生产主体,提高产业经营组织化程度

政府给予相应的资金、政策和技术支持,扶优扶强,培育有竞争力的龙头企业,延伸产业链,形成一个由粗加工到精深加工的完善加工体系。以市场需求为导向,建立生产基地,努力抓好农产品质量安全检测和管理,使中药材种植、中药生产、运输的全过程都严格执行相关绿色农产品生产标准,促进产销一体化进程。

为了形成农户和市场的有效对接、便于中药材的标准化生产,倡导农户成立专业合作经济组织,发挥其综合服务的作用,开展技术信息、仓储、运销、培训等多方面服务。

在培育生产主体的基础上,大力发展“公司+基地+农户”、“公司+合作社+基地+农户”的模式,把分散的小规模农户组织起来,构建企业和农户之间稳定而有效的利益联结机制,逐步在利益共同体内部建立起“利益共享、风险共担”的经营机制,充分调动起农民的积极性,即可以使农民分享加工流通环节的利润,也可以使企业得到稳定的原料基地,有利于降低双方生产经营的风险。提高产业经营组织化程度

(四)积极推进科技创新,加强中药材生产科技服务

1、加强相关技术的研发工作,强化科技示范推广

加强与我省中药材相关科研院所的紧密联系。一是加强中药材栽培技术的相关研究,对现有中药材品种提高其科技含量,使其价值提升。二是加大中药材加工的技术研究,提高后续产业链的增值效果。目前宝鸡市中药材加工技术不足,产品技术含量低,经济效益流失,产值得不到体现。三是强化科技示范推广,解决中药生产科研与实际联系不够的问题,强化标准化示范点建设,以示范点为技术研究和应用中心,解决药材开发过程中的各种技术问题并向周边辐射推广。

2、加大人才培养和引进力度,建设专业人才队伍

出台优惠政策,留住和引进产业发展需要的高素质技术和管理人才。有计划、有组织的对相关的政府部门工作人员进行培训,使他们成为合格的技术传播者,有效连接技术的研究部门和使用部门。定期对农户开展培训,加强生产、保存、包装等技术的推广。

完善市、县、镇、村四级技术服务网络。职能部门加大有关中药材种植、储运、加工等方面的技术培训力度,基层技术人员充分发挥作用,深入种植基地、种植户,推广生产管理技术,同时反馈问题,通过与科研院所联系等方式,解决实际生产中遇到的问题,真正实现生产和科研结合。