党的十八大提出“城镇化发展质量明显提高”、“工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调”,对城镇化发展提出了新要求。本文立足我市城镇化发展现状,就探索一条符合我市城镇化发展路径做简要探讨和研究,对在城镇化推进过程中出现的问题进行分析并提出对策建议,以期为推动我市城镇化持续健康快速发展提供理论支撑和决策参考。

一、城镇化的基本涵义

城镇化就是指农村人口不断向城镇转移,第二、三产业不断向城镇聚集,从而使城镇数量不断增加,城镇人口规模与地域规模不断扩大的一种经济社会发展过程。其不仅仅是简单的表现为农村人口地理位置的转移和职业的转变,还包括人们的生活方式、人口素质的提升等传统乡村文明向城市文明的转变。

城市化是国际上表述乡村变成城市过程的通行的称谓,我国由于人口数量庞大,发展小城镇是农业人口转移的一种重要方式,因此,通常也把城市化称作“城镇化”,在我国二者的含义是基本等同的。

对于城镇化水平,一般通常采用城镇化率,即城镇人口占全部人口的百分比来表示,用于反映人口向城市聚集的过程和聚集程度。同时还可以结合经济社会发展中如居民生活水平提高、产业结构转变等加以综合反映。

二、全市城镇化发展现状

(一)全市城镇化水平稳步提高。近年来,我市以提高经济发展的质量和效益为中心,逐步实施城市转型战略,同步推进新型工业化、新型城镇化、服务业高端化和农业现代化,把推进新型城镇化建设作为提速转型、跨越发展的重要内容,作为建设西部经济隆起带、打造“转型升级和经济文化融合发展高地”的重要路径。全市经济社会持续、快速发展,城镇化率明显提升,全市城镇化水平有了相当大的提高。2014年全市城镇化率为47.83%,较2009年上升了7.03个百分点,呈现平稳加速的态势。

伴随着城镇化的深入发展,全市主要经济社会指标和水平也得以迅速提升:2009—2014年GDP、财政收入、固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长20.88%、5.25、2.29和1.06倍。城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别由2009年的16346元、4186元上升到2014年的31560元和9421元。

根据城镇化发展的阶段性规律和诺瑟姆曲线,当一个国家或地区城镇化水平处于10%-30%之间,属于缓慢发展阶段;当达到30%,开始进入快速发展阶段;当城镇化水平提高到70%,快速发展阶段结束,进入相对稳定甚至停滞阶段。按照此规律,我市目前正处于中期阶段,即城镇化加速发展阶段,也正是城镇化发展可塑性最强的关键阶段。

虽然通过多年的努力,全市城镇化水平纵向比较已经取得明显提高,但由于一些主客观因素的影响,从全国范围内横向考量,仍然存在较大差距。2014年全市城镇化水平比全省低4.67个百分点,比全国低6.94个百分点,在省内11个市区中排名第六位。

(二)城镇化发展格局基本形成。我市积极构建“一轴两核五组团”的城镇体系空间结构。一轴即市域中心,两核即蔡家坡副中心区、眉县县城区,五组团即钓渭组团、阳平组团、常兴组团、绛帐组团、汤峪组团。通过项目、政策、资金和基础设施向小城镇聚集,形成市域中心城市—市域次中心城市(蔡家坡)—县域中心城市(县城)—重点镇—一般镇五级城镇体系。 2014年我市坚持以中心城区为龙头,统筹副中心城市和县城、重点示范镇、一般建制镇发展,提升县域城镇基础设施和公共服务设施功能,打造结构合理、功能互补、特色突出、大中小协调发展的关中西部城镇群,城镇化建设成效显著。止2014年末,建成区面积达到142.05万平方公里,比2009年增加20.16万平方公里。

(三)城镇设施的承载能力不断提高。2014年我市继续以城镇化发展为方向,重点区域开发取得突破性进展,南客站片区开发建设进展顺利,停车场、站前大道建成投用。重塑蔡家坡工作全面展开,高起点完成了蔡家坡地区总体规划修编,市政基础设施和公共服务设施项目建设全面推开。蟠龙新区基础设施建设快速推进,上塬路西线全线贯通,蟠龙大道路基和地下管网工程顺利完工。实施了161项城市建设管理提升工程,北环路、川陕路、石坝河街区改造等工程全部竣工,金陵三桥、陈仓区北新路建成投用,渭河代家湾段橡胶坝建成蓄水。市区南大门公园建成开放,射击射箭馆、游泳跳水馆建成投用,市体育场周边、高速公路出入口等城市节点区域整治效果明显。市区主要道路机械化清扫率达到40%。光明村、玉涧堡城中村改造拆迁任务全面完成,新东岭城市综合体建设稳步推进。5个省级重点示范镇建设开工项目82个,完成投资21.83亿元,12万农村人口实现进城落户。

(四)产业城镇化快速推进。产业城镇化主要体现在两个方面:一是二三产业的总量扩张及对全市经济贡献份额提升;二是农村二三产业向城镇的集中,农村工商业企业向乡镇、园区、城市集中。由于我市农村二三产业比较薄弱,这种流动并不普遍,只在农村工商业发展起步较早地方比较明显。2014年,全市二三产业实现增加值1497.21亿元,是2009年的1.08倍;二三产业占GDP比重达90.27%,比2009年提高0.84个百分点。二三产业总量扩张,带动全社会就业结构发生显著变化,大量农村富余劳动力由农业生产向工商业生产转化,从而促进了城镇化水平的提升。

(五)小城镇基础设施建设有较大改善。宝鸡市城镇化建设的步伐更加从容、稳健,步步踩在了“鼓点”上。去年8月,陈仓区阳平镇、周原镇、县功镇,凤翔县柳林镇,岐山县凤鸣镇、蔡家坡镇,扶风县城关镇、绛帐镇、法门镇,眉县常兴镇,陇县东南镇,麟游县招贤镇,凤县凤州镇,太白县咀头镇入选全国重点镇,成为国家扶持小城镇发展的优先支持对象。2014年全年城市用水量0.9577亿立方米,比2009年增长14.2%,其中,生活用水量0.4382亿立方米,增长19.9%;城镇居民用气总户数50万户,比2009年增长1.27倍;城市供水管网总长度比2009年增加302公里.目前,人均公园绿地面积达12.27平方米。全市生活垃圾清运量58万吨,生活垃圾无害化处理能力57.62万吨/日。

三、影响我市城镇化建设的因素分析

(一)城镇化与经济发展的关系

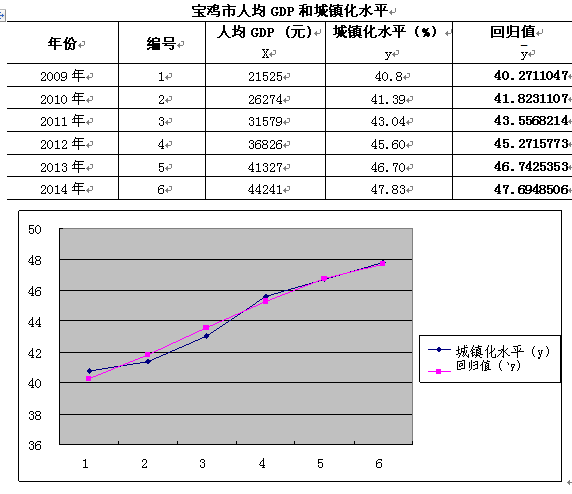

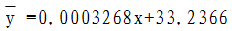

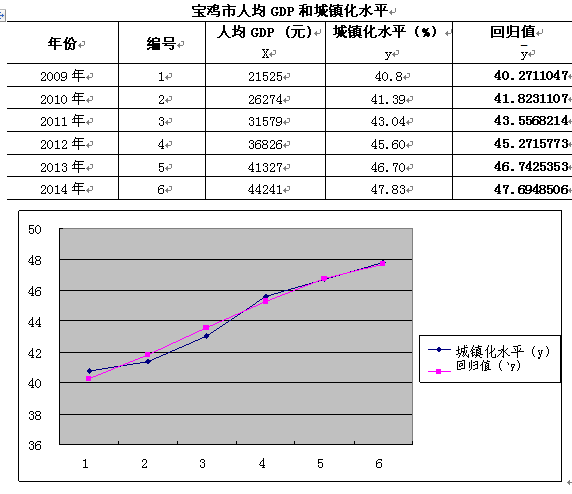

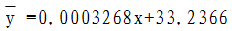

2009-2014年,我市人均GDP由21526元上升到44241元,城镇化率也由40.8%上升到47.83%,反映出城镇化水平与经济发展水平呈正相关,两者的具体数量关系,通过计量经济模型的分析可以看得更加清楚。

根据数据,得到回归方程为: 同时可求得相关系数为0.9897,对此,做以下分析:从相关系数0.9897来看,人均GDP和城镇化水平有着非常高的密切程度;人均GDP和城镇化水平为正相关,即人均GDP的提高会促进城镇化水平的提高,反之,城镇化水平降低;人均GDP每提高1万元,则城镇化水平提高3.27;若城镇化水平提高一个百分点,则人均GDP需提高3060元。综上所述,经济发展与城镇化进程是相关联的,经济发展能够带动城镇化过程的推进。

同时可求得相关系数为0.9897,对此,做以下分析:从相关系数0.9897来看,人均GDP和城镇化水平有着非常高的密切程度;人均GDP和城镇化水平为正相关,即人均GDP的提高会促进城镇化水平的提高,反之,城镇化水平降低;人均GDP每提高1万元,则城镇化水平提高3.27;若城镇化水平提高一个百分点,则人均GDP需提高3060元。综上所述,经济发展与城镇化进程是相关联的,经济发展能够带动城镇化过程的推进。

(二)工业化对城镇化的带动具有根本性作用

体现在持续推进的工业化进程将对农村剩余劳动力产生直接的需求;工业化会产生对服务业的衍生需求从而增加社会对劳动力的需求;转移劳动力收入提高后会对第二产业和第三产业产生更多的需求,从而进一步扩大社会对劳动力的需求。从总体来看,凡是城镇化水平较高的城市,一般工业发展也相当充分。

按照国际常用的工业就业人口率(I)与城镇化率(U)之比的关系来分析,如二者之比大致为0.5,则城镇化与工业化发展比较适度;如果明显小于0.5,说明相对于工业化发展程度而言,城镇化发展超前;如果明显大于0.5,说明相对于工业化发展程度而言,城镇化发展滞后。通过对相关数据测算,2014年全市工业从业人员23.7万人,占从业人员总数的11.53%,城镇化率为47.83%,二者之比为0.24,表明全市城镇不仅集中了从事非农产业的人口,也集中了相当数量的农业人口,而城镇地区又无充足的非农产业,特别是缺乏一批支柱作用明显、就业吸纳能力强的工业企业为其提供就业岗位,难以为城镇化持续稳定发展提供支持。工业的快速发展一方面提高了劳动生产率,同时为农村富余劳动力转移提供了更多的机会。

(三)城镇化的推进受到人口、资源、环境三个方面的约束

首先是人口的制约。城镇人口的集聚是衡量城镇化水平的重要尺度,城镇化是衡量现代化水平的重要标志。2014年底,我市拥有270.39万乡村人口,随着城镇容量的不断扩充,城乡统筹的社会制度的不断更新,必然使大量的农村人口向城镇集聚,如此庞大的农村人口不断转入城镇,将带来诸多的问题。例如就业问题,2009年-2014年,我市城镇化水平上升了7.03个百分点,城镇就业人口增加12万人,平均每年增加3万人,在此阶段,城镇化水平上升一个百分点,城镇就业增加3.75万人。未来,随着新型城镇化进程不断加快,全市城镇化水平的提高对城镇就业的促进作用将更为明显。这就要求新型城镇建设所达到的水平和提供的服务功能要与吸纳农村人口相适应,必须做到人口转移的合理和有序,使之与工业化的推进和城镇化的承载能力相符。

其次是资源的制约。城镇化的发展就意味着城市对资源需求的增长,需要开发利用更多土地、水能源等自然资源,扩大了资源利用规模,从而导致对自然资源的占用和损耗。土地是城市化的主要载体,水资源是城市化的生命线,能源是城市化的命脉,土地、水、能源等资源是城市化健康发展的重要保障。尤其是土地方面,城镇用地范围的扩张,使集聚周边人口的功能没有随之增强,形成土地城镇化速度快于人口城镇化。协调好城镇发展用地与耕地保护之间的矛盾,在严格保护耕地、集约节约用地的前提下,满足二三产业的发展和城镇建设对土地的需求,突破土地资源瓶颈是今后一个时期面临解决的一大课题。

三是环境的制约。经济社会的快速发展极大地改善了人们的生活,但也带来了前所未有的环境问题,水污染,空气污染及其他污染。随着工业化的进一步发展,环境中排放的各种废物增多,从而导致生态环境的质量下降,使城镇居民的身心健康受到损害,生活质量下降,人力资本的可持续发展也受到影响。因此,城镇建设必须考虑到环境的承载能力,真正走出一条环境友好的城市化道路。

四、推进城镇化进程的几点建议

⒈提升城镇化发展的经济基础。经济发展水平是城镇化的基础,要提高城镇化水平、提高城镇化发展质量,解决城镇化进程中的各种矛盾和问题,就必须加快经济发展。一是加快工业化发展步伐。工业化是城镇化的根本动力,工业化发展水平决定了城镇化发展水平。当前要坚持工业强市理念不动摇,大力推进招商引资,保持工业化的快速推进;大力推进结构优化,加大科技创新投入,坚持走新型工业化道路。二是切实加快服务业发展。努力推进服务业的协调发展,加快与城镇化相配套的服务业体系的建设,既要发展为工业化服务的生产性服务业,也要发展与居民生活密切相关的生活性服务业发展,促进服务业内部结构的完善和优化。三是促进农业现代化进程。要以农业现代化发展为抓手,不断提高农业产出效益,为城镇化提供足够的农副产品,促进城乡一体化发展新格局的形成。

⒉强化城镇化进程质量。过去城镇化快速发展重速度有余、重质量不足。这样的城镇化给城乡居民日常生活带来不便,而且弱化了城市带动农村的内在功能和承载能力,适应不了“减少农民、致富农民”的迫切需要。城市化要看城市发展速度,更要看城市发展的质量。客观形势要求我们必须坚持以科学发展观为指导,突出内涵式城镇化的发展理念,切实抓牢转变经济发展方式这条主线,按照统筹规划、合理布局、完善功能、以大带小的原则,着力提升城市功能,进一步扭转城镇建设中偏重规模扩张、忽视功能提升的倾向,切实治理“城镇化虚胖症”,使城镇化由偏重速度向着力提升质量转变,走向资源利用集约化和城镇功能良性化。

⒊深化社会保障制度改革。2014年末,全市城镇化率已达到47.83%,说明接近一半的人口已属城镇人口,但在已纳入城镇化率统计的人口中一部分人员并未真正实现从农民向市民的转变,而是处于一种过渡阶段,既是城镇人口,但又未享受到城镇人口的各种保障甚至一部分人口还参加农村新型合作医疗保险。因此,我们要深化社会保障制度改革,对在城镇就业、居住,转为城镇户口的人员,在子女入学、参军、就业和生活保障、医疗保险等方面与城市居民享受同等待遇,在未享受城镇社会保障之前,允许保留农村土地承包权。逐步建立起覆盖城乡的统一的社会保障体系,使城乡居民同享改革发展的成果。

⒋加强城镇化统计监测。全市城镇化统计监测工作,各级统计部门责无旁贷,但是,作为目标责任制考核承担部门的市规划局更应积极作为。在做好城镇化建设工作的同时,要主动协助统计部门全面做好城镇化统计监测工作。短期比较奏效的办法,就是在今年上半年,由市规划局主导,邀请省统计局人口处、省住建厅规划处处长对我市市级有关部门和县区负责城镇化建设及统计工作的人员进行一次集中培训,加强进度监测,适时积极把控城镇化数据,确保全市城镇化率真实准确的反映全市城镇化实际。

同时可求得相关系数为0.9897,对此,做以下分析:从相关系数0.9897来看,人均GDP和城镇化水平有着非常高的密切程度;人均GDP和城镇化水平为正相关,即人均GDP的提高会促进城镇化水平的提高,反之,城镇化水平降低;人均GDP每提高1万元,则城镇化水平提高3.27;若城镇化水平提高一个百分点,则人均GDP需提高3060元。综上所述,经济发展与城镇化进程是相关联的,经济发展能够带动城镇化过程的推进。

同时可求得相关系数为0.9897,对此,做以下分析:从相关系数0.9897来看,人均GDP和城镇化水平有着非常高的密切程度;人均GDP和城镇化水平为正相关,即人均GDP的提高会促进城镇化水平的提高,反之,城镇化水平降低;人均GDP每提高1万元,则城镇化水平提高3.27;若城镇化水平提高一个百分点,则人均GDP需提高3060元。综上所述,经济发展与城镇化进程是相关联的,经济发展能够带动城镇化过程的推进。